讲好莱西故事丨南墅萌山村——

永不褪色的红色烙印

半岛都市报 2024年01月12日

莱西市南墅镇萌山村,是小沽河西岸一个烙下深深抗日战争印记的小山村。这里曾是八路军山东纵队第五支队后方司令部所在地,由于特殊时代的原因,在这里牺牲的近四百名烈士当时只有61位留下了名字。1月8日,该村党支部书记赵国智向半岛记者表示,经不懈努力,现已找到387位烈士的名字,希望通过报道,找到另外一个排的烈士姓名等信息。

司令部旧址成文化馆,众多研学教育来打卡

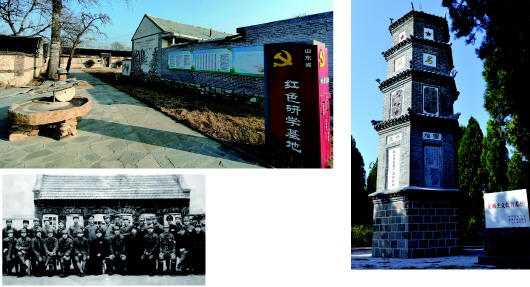

1月8日,半岛记者驱车来到南墅镇萌山村。在小沽河沿岸,记者看到数辆挖掘机和工程车来回配合作业,小沽河沿岸治理工作紧张而又忙碌地进行着。在村口处,首先映入眼帘就是笔直平整的柏油路、干净整洁的院落和墙上特色鲜明的红色文化墙绘,淳朴而又静谧的村落散发出浓郁的红色历史文化气息。走过小桥,以村东桥北文化馆为中心打造的红色研学基地格外醒目。萌山村党支部书记赵国智向记者介绍道,萌山村文化馆所在地是八路军山东纵队第五支队后方司令部驻地旧址改造而成,前后院共8间,1939年2月~10月,胶东区党政军后方司令部在此驻扎8个月。

一石一砖搭起来的老房子、古井与磨盘、石桌与石凳等,原汁原味的老物件静静地诉说着军民齐心协力抗战的故事。“天气暖和的时候,每天都要接待很多批前来研学的学生团体和游客团体。”赵国智告诉记者,村里一位80多岁的老党员义务给大家讲解萌山村红色文化历史,来访人员都静静聆听他讲解那段峥嵘岁月,重温萌山革命精神。

萌山党训班——莱西市委党校的最前身在这里萌芽

据赵国智介绍,在桥南头7间老房子是1936年莱阳特支党员培训班旧址。萌山村现存的三十余间上世纪三十年代的建筑物,都是当年八路军的机构驻军处。1936年中共莱阳特支组织百名党员首次在萌山村开班培训学习(史称“萌山党训班”——莱西市委党校的最前身),历时1个月。此次萌山党训班的召开,为萌山村送来了革命的火种,红色基因也从此在萌山人民的血液中流淌。

从萌山村的党史料中记者获悉,1939年3月至9月,胶东区党委在萌山区先后进行了三期整训。3月下旬进行了第一期整训,中心任务是使部队正规化。8月进行了第二期整训,中心任务是加强党的政治工作,实行主力部队正规化、军事化,游击部队组织化。9月进行了第三期整训,中心任务是要求地方武装基干化,全部武装党军化。

希望大家帮助搜集烈士信息

在赵国智的指引下,记者一行人驱车一路颠簸来到一座小山下,顺着山路步行了一段距离后,在山腰处看到了抗日历史的见证物——萌山区殉国烈士纪念塔。赵国智向记者介绍道,抗战胜利后,作为解放区成立的首批民主政府,1946年莱阳县萌山区人民政府决定建塔以纪念在抗日战争中牺牲的烈士们。当时政府发布公告希望家属能提供烈士的相关信息,然而当时的萌山村位于白色恐怖和解放区的交界处,于是众多的烈士家属选择了沉默,只有61名烈士的姓名、籍贯、年龄刻在了碑上。其中一位烈士的家人在报上姓名后,全家人直接躲进了山里,为了安全,他们一家子甚至一晚要换好几个地方睡觉。

据史料记载,萌山区在抗日期间牺牲了近400名烈士,为了保护活着的人,300多名烈士就这样被隐去了姓名,“我们共搜集到387位烈士姓名,目前还有在上店村战役牺牲的一个排的烈士姓名尚未找到,希望通过你们的报道,请大家提供线索帮忙寻找,他们每一个名字都值得被铭记!”赵国智告诉记者。

■新闻链接

一张珍贵的照片

照片是1939年2月或3月在莱西县张格庄所摄,该张照片为五支队在萌山区留下的唯一照片,极其珍贵。当时,有三对新人结婚,所以这又是三对新人的结婚照,三对新人分别是高锦纯(五支队司令员)和于英(胶东妇联筹委会秘书长)、曹漫之(北海区行政督查专员公署专员兼黄县县长)和蔡坚强、孙端夫(蓬莱县县长)和李今辉。同时也是对郑耀南、张加洛、李佐长等人到延安学习的送行合影。 姜宁

司令部旧址成文化馆,众多研学教育来打卡

1月8日,半岛记者驱车来到南墅镇萌山村。在小沽河沿岸,记者看到数辆挖掘机和工程车来回配合作业,小沽河沿岸治理工作紧张而又忙碌地进行着。在村口处,首先映入眼帘就是笔直平整的柏油路、干净整洁的院落和墙上特色鲜明的红色文化墙绘,淳朴而又静谧的村落散发出浓郁的红色历史文化气息。走过小桥,以村东桥北文化馆为中心打造的红色研学基地格外醒目。萌山村党支部书记赵国智向记者介绍道,萌山村文化馆所在地是八路军山东纵队第五支队后方司令部驻地旧址改造而成,前后院共8间,1939年2月~10月,胶东区党政军后方司令部在此驻扎8个月。

一石一砖搭起来的老房子、古井与磨盘、石桌与石凳等,原汁原味的老物件静静地诉说着军民齐心协力抗战的故事。“天气暖和的时候,每天都要接待很多批前来研学的学生团体和游客团体。”赵国智告诉记者,村里一位80多岁的老党员义务给大家讲解萌山村红色文化历史,来访人员都静静聆听他讲解那段峥嵘岁月,重温萌山革命精神。

萌山党训班——莱西市委党校的最前身在这里萌芽

据赵国智介绍,在桥南头7间老房子是1936年莱阳特支党员培训班旧址。萌山村现存的三十余间上世纪三十年代的建筑物,都是当年八路军的机构驻军处。1936年中共莱阳特支组织百名党员首次在萌山村开班培训学习(史称“萌山党训班”——莱西市委党校的最前身),历时1个月。此次萌山党训班的召开,为萌山村送来了革命的火种,红色基因也从此在萌山人民的血液中流淌。

从萌山村的党史料中记者获悉,1939年3月至9月,胶东区党委在萌山区先后进行了三期整训。3月下旬进行了第一期整训,中心任务是使部队正规化。8月进行了第二期整训,中心任务是加强党的政治工作,实行主力部队正规化、军事化,游击部队组织化。9月进行了第三期整训,中心任务是要求地方武装基干化,全部武装党军化。

希望大家帮助搜集烈士信息

在赵国智的指引下,记者一行人驱车一路颠簸来到一座小山下,顺着山路步行了一段距离后,在山腰处看到了抗日历史的见证物——萌山区殉国烈士纪念塔。赵国智向记者介绍道,抗战胜利后,作为解放区成立的首批民主政府,1946年莱阳县萌山区人民政府决定建塔以纪念在抗日战争中牺牲的烈士们。当时政府发布公告希望家属能提供烈士的相关信息,然而当时的萌山村位于白色恐怖和解放区的交界处,于是众多的烈士家属选择了沉默,只有61名烈士的姓名、籍贯、年龄刻在了碑上。其中一位烈士的家人在报上姓名后,全家人直接躲进了山里,为了安全,他们一家子甚至一晚要换好几个地方睡觉。

据史料记载,萌山区在抗日期间牺牲了近400名烈士,为了保护活着的人,300多名烈士就这样被隐去了姓名,“我们共搜集到387位烈士姓名,目前还有在上店村战役牺牲的一个排的烈士姓名尚未找到,希望通过你们的报道,请大家提供线索帮忙寻找,他们每一个名字都值得被铭记!”赵国智告诉记者。

■新闻链接

一张珍贵的照片

照片是1939年2月或3月在莱西县张格庄所摄,该张照片为五支队在萌山区留下的唯一照片,极其珍贵。当时,有三对新人结婚,所以这又是三对新人的结婚照,三对新人分别是高锦纯(五支队司令员)和于英(胶东妇联筹委会秘书长)、曹漫之(北海区行政督查专员公署专员兼黄县县长)和蔡坚强、孙端夫(蓬莱县县长)和李今辉。同时也是对郑耀南、张加洛、李佐长等人到延安学习的送行合影。 姜宁